2025年9月、投資の世界はまさに歴史的な瞬間の真っ只中にいます。

連日のようにニュースで報じられている通り、日本の日経平均株価は史上初めて4万4,000円の大台を突破し、アメリカでもNYダウが4万6,000ドル台に乗せるなど、日米そろって株式市場は最高値更新のラッシュに沸いています。

「自分の持っている株の値段が上がった!」

「NISAで買った投資信託の評価額が増えて嬉しい!」

そんな喜びの声が聞こえてきそうな、まさにお祭りムードですよね。この波に乗って、これから投資を始めてみようと考える方も多いかもしれません。

しかし、こんなお祝いムードの時だからこそ、少しだけ冷静になって考えてみてほしいのです。それは、「このまま株価はずっと上がり続けるのだろうか?」という素朴な疑問です。

歴史を振り返ると、残念ながら「永遠に上がり続けた相場」というものは存在しません。どんなに絶好調に見える相場にも、必ず調整や下落の局面が訪れます。

この記事では、投資を始めたばかりの方や、これから始めようと思っている初心者の方に向けて、株価が絶好調な「今」だからこそ絶対に知っておきたい「リスク管理」の考え方と、自分の大切な資産を守り育てるための具体的なアクションである「リバランス」の重要性について、分かりやすく解説していきます。

せっかく投資で得た利益を、将来の暴落で失ってしまわないために。このお祭りムードに乗り遅れないことと同じくらい、いや、それ以上に大切な「守りの知識」を身につけていきましょう!

なぜ、こんなに株価は上がっているの?AI相場と金融緩和への期待

「そもそも、どうしてこんなに株価が上がっているの?」

そう疑問に思う方も多いでしょう。この歴史的な株高の背景には、大きく分けて2つの強力なエンジンがあります。一つは「生成AIへの爆発的な期待」、そしてもう一つは「アメリカの利下げ(金融緩和)への期待」です。それぞれ、少し詳しく見ていきましょう。

エンジン①:世界を変える「生成AI」への期待感

今、世界の株式市場の主役は、間違いなく「AI(人工知能)」です。特に、文章や画像を自動で作ってくれる「生成AI」の技術は、私たちの仕事や生活を根本から変えるほどのインパクトを持つと期待されています。

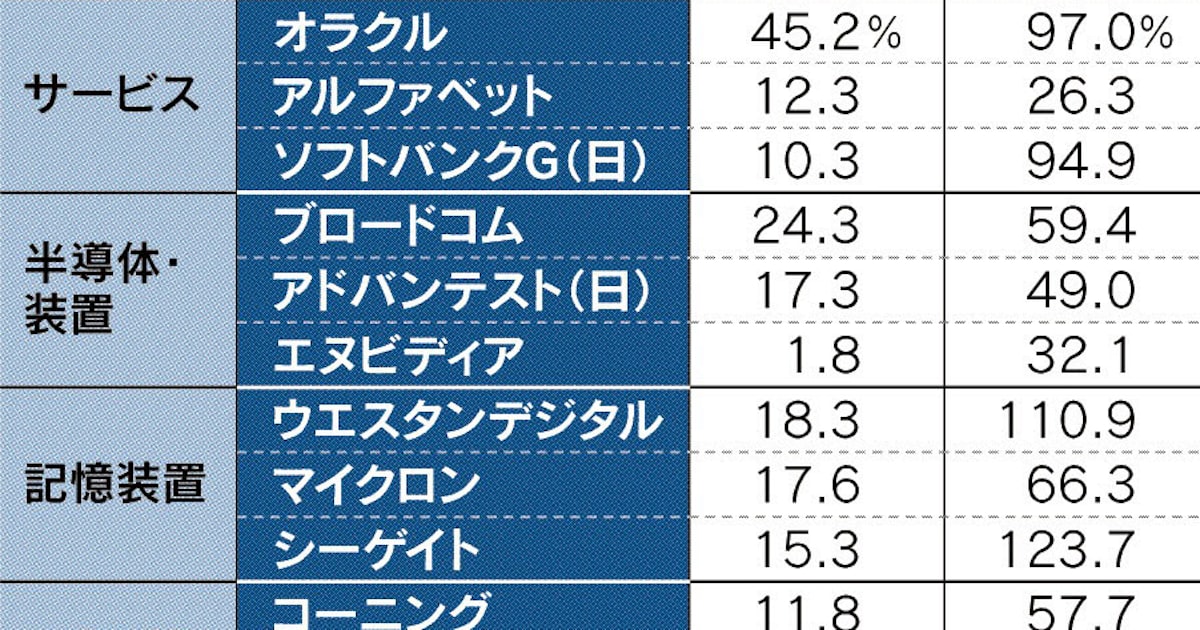

これまでAI相場といえば、AIに不可欠な半導体を作る「エヌビディア」という会社が圧倒的な主役でした。しかし、今回のニュースが示すように、その主役の裾野はどんどん広がっています。

例えば、データベースソフトの巨人である「オラクル」という会社。AI向けのクラウド事業が絶好調で、将来の売上高の予約ともいえる「RPO(受注残)」が、なんと日本の国家予算の6割に相当するほどの規模に膨れ上がっていることが明らかになり、株価が急騰しました。

【初心者向け解説】RPO(Remaining Performance Obligation:受注残)とは? 難しく聞こえますが、要は「すでにお客さんと契約済みで、将来の売上が確定している金額」のことです。これが多ければ多いほど、その会社の将来が安定している証拠。オラクルのRPOが天文学的な数字になったことで、「AIはブームじゃなくて、本当に社会で使われ始めているんだ!」という確信が市場に広まったのです。

また、日本でも「ソフトバンクグループ」がアメリカで巨大なAIインフラ投資計画を進めていることが好感され、日経平均を大きく押し上げました。このように、AIという巨大なテーマを軸に、様々な企業に投資家の期待と資金が流れ込んでいるのが、現在の株高の大きな原動力となっています。

エンジン②:アメリカの「利下げ」への期待感

もう一つのエンジンが、アメリカの中央銀行にあたるFRB(連邦準備理事会)が近く「利下げ」に踏み切るのではないか、という期待です。

【初心者向け解説】利下げと株価の関係 「利下げ」とは、政策金利を引き下げることです。金利が下がると、企業はお金を借りやすくなり、設備投資などにお金を回しやすくなります。また、私たち個人投資家にとっては、銀行預金の金利が低くなるため、「預金しておくよりも、株式投資の方が魅力的だ」と考える人が増えます。その結果、株式市場にお金が流れ込みやすくなり、株価が上がる傾向があるのです。

最近発表されたアメリカのCPI(消費者物価指数)が市場の予想通りだったことや、新規失業保険申請件数が増加したことなどが、「景気が少し落ち着いてきたから、FRBもそろそろ利下げできるだろう」という見方を強めました。

金融が緩和され、世の中にお金が出回りやすくなるという期待感が、AIへの期待感と相まって、株価をさらに押し上げる力強い追い風となっているのです。

「上がり続ける相場はない」歴史が教えてくれる大切なこと

AIという新しい技術への期待、そして金融緩和への期待。この2つの強力なエンジンによって、株価はグングンと上昇しています。市場は活気に満ち、「この波に乗ればまだまだ儲かるぞ!」という楽観的なムードに包まれています。

しかし、ここで一度、冷静になって歴史を振り返ってみましょう。

2000年前後に起こった「ITバブル(ドットコムバブル)」を覚えているでしょうか。当時は「インターネットが世界を変える!」という熱狂の中で、IT関連というだけで多くの企業の株価が実態とかけ離れて高騰しました。しかし、そのバブルは弾け、多くの投資家が大きな損失を被りました。

また、記憶に新しい2008年の「リーマンショック」。サブプライムローン問題をきっかけに、世界中の金融市場が大混乱に陥り、株価は暴落しました。

もちろん、現在のAIブームと過去のバブルを単純に比較することはできません。AIが持つ技術的なポテンシャルは、当時のインターネット以上に大きいという見方もあります。

それでも、私たちが歴史から学ぶべき普遍的な教訓があります。それは、「上がり続ける相場はない」そして「市場の熱狂は、いつか必ず冷める時が来る」ということです。

ウォール街にはこんな有名な格言があります。

“The four most dangerous words in investing are: ‘This time it’s different.'” (投資における最も危険な4つの言葉、それは「今回は違う」である)

「AIはインターネットとは違う」「今の好景気は本物だ」…そんな声が大きくなればなるほど、私たちは慎重になるべきなのかもしれません。

また、伝説の投資家ジョン・テンプルトンはこうも言っています。

“Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria.” (強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく)

今の市場は、どの段階にいるでしょうか? もし多くの人が「株は儲かって当たり前だ」と感じる「幸福感」に包まれているのだとしたら、それは相場の転換点が近いサインなのかもしれません。

決して怖がらせたいわけではありません。ただ、相場が絶好調な時こそ、浮かれた気分を少しだけ抑えて、「もしも」の事態を想定しておく冷静な視点を持つことが、長期的に資産を築いていく上で何よりも大切なのです。

あなたの資産は大丈夫?「リスク許容度」をセルフチェックしよう

「もしも」の事態、つまり株価の下落局面に備えるために、まず最初にやるべきこと。それは、自分自身の「リスク許容度」を正しく把握することです。

【初心者向け解説】リスク許容度とは? 簡単に言うと、「投資でどのくらいの損失までなら、精神的・経済的に耐えられますか?」という度合いのことです。これは、車の運転に例えると分かりやすいかもしれません。スピードを出せば目的地に早く着けますが(高いリターン)、その分事故のリスクも高まります。自分がどのくらいのスピードなら安心して運転できるか、それがリスク許容度です。

リスク許容度は、一人ひとり全く違います。一般的に、以下の要素によって決まると言われています。

- 年齢:若いほど、損失を取り戻す時間があるので許容度は高くなります。

- 収入と資産:収入が多く、資産に余裕があるほど許容度は高くなります。

- 投資経験:経験が長いほど、下落相場にも慣れているため許容度は高くなります。

- 家族構成:独身か、扶養家族がいるかによっても変わります。

- 性格:楽観的か、心配性かといった性格も大きく影響します。

さて、今のあなたに質問です。 「もし今、あなたが投資している資産全体の価値が、1ヶ月で30%下落したら、どう感じますか?」

- 「まあ、長期投資だし。いつか戻るだろうと冷静でいられる」

- 「正直、かなり焦る。仕事が手につかなくなるかもしれない」

- 「パニックになって、全部売ってしまうかもしれない」

もしあなたが「2」や「3」に近いと感じたなら、現在の投資はあなたのリスク許容度を超えている可能性があります。

特に、今のような上昇相場では、知らず知らずのうちにリスクを取り過ぎてしまいがちです。なぜなら、ポートフォリオの中身が、意図せず変化してしまっているからです。

【初心者向け解説】ポートフォリオとは? あなたが保有している株、投資信託、債券、預金などの金融資産の組み合わせのことです。よく「資産の弁当箱」に例えられます。ご飯(安全資産)とおかず(リスク資産)のバランスが大事、というわけです。

例えば、最初に「株式50%、債券50%」というバランスで投資を始めたとします。しかし、株価が大きく上昇した結果、現在の資産の内訳が「株式70%、債券30%」に変化しているかもしれません。

これは、当初あなたが「快適だ」と感じていたスピード(リスク)よりも、かなり速いスピードでアクセルを踏み込んでいる状態と同じです。この状態で急カーブ(市場の暴落)が来たら…どうなるかは想像できますよね。

だからこそ、相場が好調な今、改めて自分の「リスク許容度」を見つめ直し、自分の「ポートフォリオ」が適切なバランスを保てているかを確認する作業が、非常に重要なのです。

資産を守りながら育てる!攻めと守りの「リバランス」をはじめよう

自分のリスク許容度を確認し、「ちょっと株式の比率が高くなりすぎているかも…」と気づいたら、次に行うべき具体的なアクションが「リバランス」です。

【初心者向け解説】リバランスとは? リバランスとは、変化してしまった資産の配分(ポートフォリオのバランス)を、元の計画通りの比率に戻してあげる作業のことです。先ほどの例で言えば、「株式70%、債券30%」になってしまった比率を、当初の目標である「株式50%、債券50%」に戻すことを指します。

「なんだか面倒くさそう…」と感じるかもしれませんが、リバランスには、あなたの資産を守り、そして長期的に育てていく上で、非常に大きなメリットがあるのです。

リバランスの具体的な方法

やり方はとてもシンプルです。基本的には、「増えすぎたものを売り、減ってしまったものを買う」だけ。

先ほどの「株式70%、債券30%」の例で見てみましょう。目標の「株式50%、債券50%」に戻すには、以下のいずれかの方法を取ります。

- 方法A:増えすぎた株式の一部を売却し、そのお金で比率が下がった債券を買い増す。

- 方法B:これから追加で投資するお金を、すべて比率の低い債券に回し、目標の比率に近づける。

NISAなどで非課税のメリットを活かしたい場合は、新規の資金で調整するBの方法が取りやすいかもしれませんね。

リバランスがもたらす3つの大きなメリット

- 自然と「利益確定」ができる リバランスは、値上がりして比率が高くなった資産(今回の場合は株式)を売却する行為です。これは、相場が好調な時に、感情に流されることなく機械的に利益を確定できるという大きなメリットがあります。多くの人が「もっと上がるかも」という欲にかられて売り時を逃してしまう中、ルール通りに利益を確保できるのは非常に賢いやり方です。

- リスクを適切な水準にコントロールできる これがリバランスの最大の目的です。ポートフォリオを元の心地よいバランスに戻すことで、リスクを取りすぎていないかという不安を解消し、予期せぬ暴落が来た時のダメージを和らげることができます。「あの時リバランスしておけばよかった…」と後悔する可能性を、ぐっと減らすことができるのです。

- 「高値で売り、安値で買う」を実践できる リバランスは、高くなった資産を売り、相対的に割安になった資産を買う行為です。これは、投資の理想とされる「安く買って、高く売る」という原則を、自然と実践していることになります。長期的に見れば、この繰り返しがリターンを高める効果も期待できるのです。

リバランスはいつやるの?

タイミングに厳密な決まりはありませんが、一般的には以下の2つの基準がよく使われます。

- 期間を決めて行う:「年に1回、自分の誕生月に」「半年に1回」など、定期的にポートフォリオを確認してリバランスする。

- 比率のズレで判断する:「元の比率から5%以上ズレたらリバランスする」など、ルールを決めておく。

どちらの方法でも構いません。大切なのは、自分なりのルールを決めて、それを実行することです。

相場が絶好調の今は、まさにリバランスを検討する絶好の機会と言えるでしょう。

まとめ:最高の時こそ、最悪の事態に備えよう

今回は、日米の株価が史上最高値を更新するという歴史的なニュースをきっかけに、投資初心者が絶好調の相場でこそ意識すべき「リスク管理」と「リバランス」について解説してきました。

最後に、この記事のポイントをまとめておきましょう。

- 今の株高は「AIへの期待」と「金融緩和期待」が大きな要因

- しかし、歴史を振り返れば「永遠に上がり続ける相場」は存在しない

- 好調な時こそ、自分の「リスク許容度」を超えていないかセルフチェックが重要

- 株価上昇で崩れた資産バランスを元に戻す「リバランス」は、リスク管理と利益確定を兼ねた賢い一手

投資の世界では、利益を追い求める「攻め」の姿勢も大切ですが、それと同じくらい、築き上げた資産を守る「守り」の視点が重要になります。そして、その「守り」を固めるべき絶好のタイミングは、多くの人が楽観ムードに浸っている、まさに今のような時なのです。

ぜひこの機会に、ご自身のNISA口座やiDeCoの状況をチェックしてみてください。そして、当初の計画よりも株式などのリスク資産の比率が高くなりすぎていないかを確認し、必要であれば勇気をもってリバランスを実行してみましょう。

その少しの手間が、これから先も長く、安心して投資を続けていくための、そして将来起こりうる暴落からあなたの大切な資産を守るための、何よりの「お守り」になるはずです。