最近、お買い物の支払いは何で済ませていますか?「もっぱらPayPayだよ!」「楽天ペイでポイント貯めてます!」なんて方も多いのではないでしょうか。スマホ一つでピッと支払いが終わるQRコード決済、本当に便利ですよね。

でも、その裏側で今、お金の世界に静かな、でもとてつもなく大きな変化の波が訪れていることをご存知でしたか?

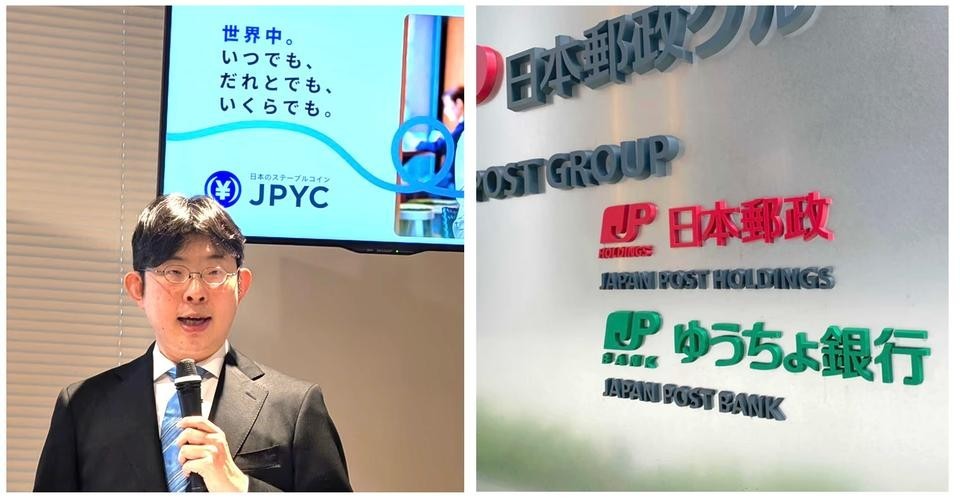

2025年9月、ゆうちょ銀行が「DCJPY」というデジタル通貨の発行方針を発表したり、JPYC社という企業が「JPYC」という日本初の円建てステーブルコインを発行する見通しが立ったりと、にわかに「デジタル通貨」のニュースが飛び交っています。

「デジタル通貨って、ビットコインみたいなやつ?」「なんだか難しそう…」と感じたあなた、心配ご無用です。

この記事を読めば、

- なぜ今、新しいデジタル通貨が注目されているのか?

- いつも使っているQRコード決済と何が違うのか?

- 私たちの生活、特にお金の使い方がどう変わっていくのか?

といった疑問が、スッキリ解決します。投資初心者の方にも分かりやすく、ゼロから解説していくので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。

みんな使ってるQRコード決済、その裏側に潜む「手数料問題」とは?

まずは、私たちの生活にすっかり定着したQRコード決済のお話から始めましょう。

現金を持ち歩かなくていいし、ポイントも貯まる。利用者にとってはいいこと尽くしに見えるQRコード決済ですが、実は、お店側にとっては頭の痛い問題があるんです。それが「決済手数料」です。

お店の利益を圧迫する「見えないコスト」

私たちがQRコードで1,000円の支払いをすると、その1,000円がまるまるお店に入るわけではありません。決済サービスを提供している会社(PayPayや楽天ペイなど)に、売上の一部を「決済手数料」として支払う必要があります。

この手数料、料率はサービスによって異なりますが、だいたい1.5%~3%程度。

「たった数パーセント?」と思うかもしれませんが、これはお店にとって非常に大きな負担です。例えば、月商100万円の個人経営のカフェがあったとします。仮に手数料が2.5%だとすると、月に2万5,000円、年間で30万円もの金額を手数料として支払うことになるのです。

薄利多売で頑張っているお店ほど、この手数料は経営に重くのしかかります。このコストを吸収するために、商品の値段を上げざるを得ない…なんてことも、見えないところで起きているかもしれません。

そう、私たちが享受しているキャッシュレスの便利さの裏側で、多くのお店、特に小規模な店舗が手数料の負担に悩んでいる。これが、現在のQRコード決済が抱える最大の課題、「手数料問題」なのです。

救世主?「ステーブルコイン」って一体なにもの?

そこで、この手数料問題を解決するかもしれないと期待されているのが、今回の主役「ステーブルコイン」です。

「また新しい横文字が出てきた…」と身構えないでくださいね。仕組みは意外とシンプルです!

ステーブルコインを一言でいうと?

ステーブルコインとは、「価格が安定(Stable)するように設計されたデジタル通貨(Coin)」のことです。

「デジタル通貨」と聞くと、ビットコインのような暗号資産(仮想通貨)を思い浮かべる方が多いかもしれません。ビットコインは、1日で価格が何十万円も変動することがあるなど、非常に値動きが激しい(これをボラティリティが高いと言います)のが特徴です。これでは、今日のランチは1,000円で食べられたのに、明日は同じランチが2,000円になる…なんてことが起こりかねず、日常の買い物に使うのは難しいですよね。

一方、ステーブルコインは、「1コイン=1円」のように、私たちが普段使っている法定通貨(円やドルなど)と価値が連動するように作られています。そのため、ビットコインのように価格が乱高下することがなく、安定した価値を持っています。

ニュースに出てきた「JPYC」も、常に「1 JPYC = 1円」の価値になるように設計された、日本円に連動するステーブルコインです。

QRコード決済とステーブルコイン、何が根本的に違うの?

ここが一番大切なポイントです。

- QRコード決済は、あくまで「決済の仕組み」です。スマホアプリがクレジットカードや銀行口座と連携して、お店に「お金を払いますよ」という情報を送っているだけ。お金そのものがデジタルになっているわけではありません。例えるなら、クレジットカードのスマホ版のようなものです。

- ステーブルコインは、「お金そのもの」がデジタルになったものです。1円玉や100円玉が、データになったとイメージしてください。これを私たちはスマホのウォレット(お財布アプリ)に入れて、直接お店に送ることができるようになります。例えるなら、デジタル化された現金です。

この「仕組み」と「お金そのもの」という違いが、先ほどの「手数料問題」を解決するカギとなるのです。ステーブルコインは、個人間でお金を直接送りあうのと同じなので、中間に決済会社を挟む必要がありません。そのため、手数料を限りなくゼロに近づけることが可能だと考えられています。

手数料だけじゃない!ステーブルコインがもたらす3つの革命

ステーブルコインの魅力は、手数料が安い(または無料)という点だけではありません。お店側、ひいては社会全体に、もっと大きなメリットをもたらす可能性を秘めているんです。

メリット1:現金管理のコストとリスクがなくなる!

お店を経営したことがある方なら分かると思いますが、現金の管理は本当に大変です。

- 毎日のレジ締め

- お釣りの準備

- 売上金の銀行への入金

- 強盗や盗難のリスク

- 従業員による不正のリスク

こうした作業には、多くの時間と人件費、そして精神的なストレスがかかります。

しかし、支払いがすべてステーブルコインになればどうでしょう?売上はすべてデータとして記録され、自動的に銀行口座(またはウォレット)に入金されます。レジに現金を置く必要がなくなるので、盗難のリスクもありませんし、従業員がレジ金を盗むといった不正も防げます。お店にとっては、まさに革命的な変化ですよね。

メリット2:送金がもっと速く、もっと安くなる!

ステーブルコインは、ブロックチェーンという技術を基盤にしています。

【簡単解説】ブロックチェーンとは?

ネットワークに参加しているみんなで、取引の記録を鎖(チェーン)のようにつないで共有し、管理する技術のことです。データが分散して記録されるため、改ざんが非常に難しいのが特徴です。この技術のおかげで、銀行などを介さずに、安全に個人間でお金のやり取りができるようになります。

このブロックチェーン技術を使えば、お金のやり取りが非常にスムーズになります。特に、海外送金などでその威力を発揮します。

今までの海外送金は、複数の銀行を経由するため、時間もかかれば手数料も高額でした。しかし、ステーブルコインを使えば、インターネットを通じて、相手に直接お金を送るのと同じです。数秒から数分で、しかもごくわずかな手数料で送金が完了します。

メリット3:お金の流れが透明になる

すべての取引がデータとしてブロックチェーン上に記録されるため、お金の流れが非常に透明になります。これは、不正な取引やマネーロンダリング(資金洗浄)の防止に役立つと期待されています。

将来的には、「スマートコントラクト」という技術と組み合わせることで、「商品が届いたら自動的に支払いが行われる」といった、より複雑で便利な契約も自動化できるようになると言われています。

日本のキャッシュレス社会はどう変わる?中国の「現金回帰」から学ぶ未来

さて、ここまでステーブルコインの良い点をたくさん見てきました。

店舗側の手数料負担がなくなり、現金管理のコストやリスクからも解放される。こんなにメリットが大きいなら、日本中の店舗が一斉に導入して、キャッシュレス化が劇的に進むんじゃないか…?そう思いますよね。私もそう思います。

利用者側のメリット(ポイント還元など)を軸に普及してきたQRコード決済とは違い、店舗側の導入メリットが非常に大きいのがステーブルコインの特徴です。これが普及の起爆剤となり、日本のキャッシュレス比率を大きく引き上げる可能性は十分にあります。

デジタル先進国・中国で起きている「現金回帰」

しかし、ここで一つ面白いデータがあります。ニュース記事でも触れられていましたが、世界で最もデジタル決済が進んでいる国の一つ、中国で、近年「現金回帰」ともいえる動きが見られるというのです。

中国では、WeChat PayやAlipayといったモバイル決済が生活の隅々まで浸透しています。それなのに、なぜ今、人々は再び現金を求めるようになっているのでしょうか?

専門家によると、理由はいくつか考えられるそうです。

- 取引の匿名性:現金は、誰が誰にいくら払ったかという記録が残りません。プライバシーを重視する人にとっては、この匿名性が魅力に感じられます。

- 非常時への備え:経済が不安定になったり、災害で停電になったりした時、デジタル決済は使えなくなる可能性があります。そんな「いざという時」のために、手元に現金を置いておきたいという安心感を求める人が増えているのです。

- アナログの安定感:スマホの充電が切れたり、通信障害が起きたりしても、現金なら確実に使えます。この「絶対に使える」という安定感が、改めて見直されています。

デジタルとアナログが共存する未来へ

この中国の事例は、私たちに重要なことを教えてくれます。それは、どんなにデジタル化が進んでも、アナログである現金の価値が完全になくなるわけではない、ということです。

ステーブルコインの普及によって、日本のキャッシュレス化は間違いなく加速するでしょう。多くのお店が手数料の悩みから解放され、私たちはより便利にお金のやり取りができるようになります。

しかし、その一方で、現金が持つ匿名性や安定性といった価値も再評価され、最終的にはデジタルとアナログがそれぞれの長所を活かしながら共存する社会に落ち着くのではないでしょうか。

すべてがデジタルに置き換わるのではなく、場面に応じて最適な支払い方法を私たちが選択する。そんな未来が待っているのかもしれませんね。

まとめ

最後に、今回の内容をもう一度おさらいしましょう!

- QRコード決済には、お店側が負担する「決済手数料」という大きな課題がある。

- その解決策として、価格が安定したデジタル通貨「ステーブルコイン」が登場。ゆうちょ銀行なども参入し、注目が集まっている。

- ステーブルコインは「仕組み」ではなく「デジタル化された現金そのもの」。仲介会社が不要なため、手数料を大幅に削減できる。

- さらに「現金管理コストの削減」「送金の高速化・低コスト化」など、お店や社会にとって多くのメリットがある。

- ステーブルコインの普及で日本のキャッシュレス化は大きく進む可能性が高いが、中国の例を見ると、現金の価値もなくなるわけではなく、今後はデジタルとアナログが共存する未来になりそうだ。

お金の形は、時代と共に変化し続けてきました。物々交換から始まり、貝殻や金、そして紙幣や硬貨へ。そして今、インターネットの力によって「データ」という新しい形に進化しようとしています。

今回ご紹介したステーブルコインは、その変化の最前線にいる存在です。こうした新しいお金の流れを知ることは、これからの社会を賢く生き抜く上で、そしてあなたの資産を考える上で、きっと役に立つはずです。

まずは、ニュースで「ステーブルコイン」や「デジタル通貨」という言葉を見かけたら、「ああ、あの話だな」と思い出してみてください。そこから、未来への新しい扉が開くかもしれませんよ。