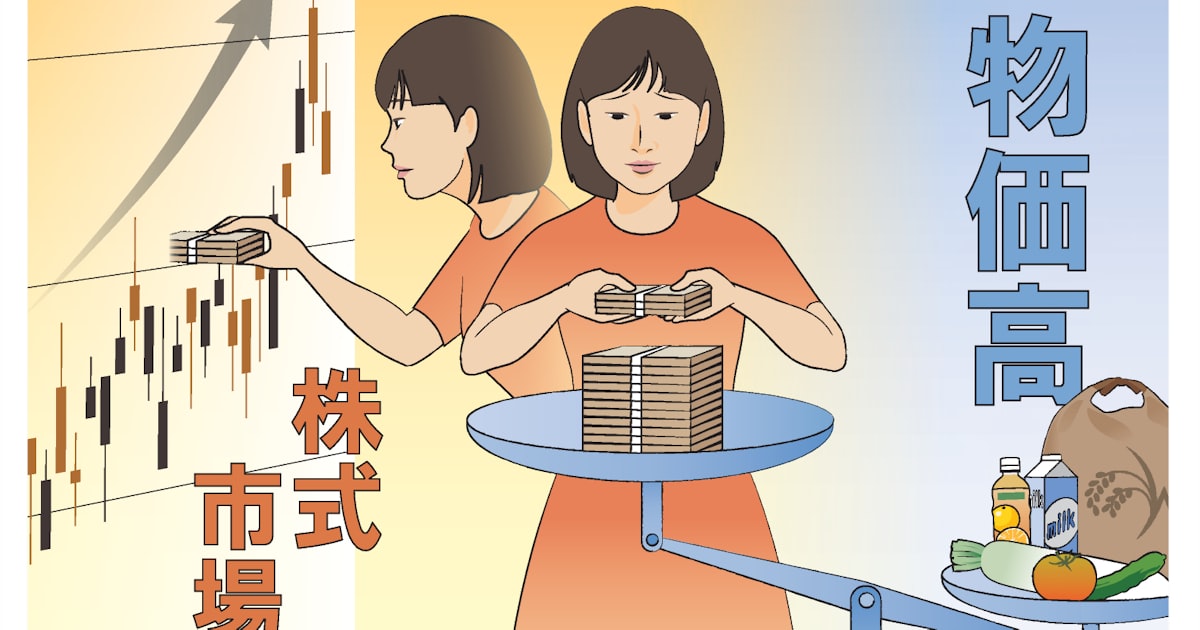

最近、スーパーやコンビニで「あれ、また値上がりした?」「前はもっと安く買えたのに…」と感じることはありませんか?そう、私たちの身の回りでは今、「インフレ」、つまりモノの値段が上がり続ける状況が進んでいます。

インフレが進むと、同じ1万円を持っていても、買えるモノの量がどんどん減っていきます。これは、言い換えれば「銀行に預けているだけのお金の価値が、知らないうちに目減りしている」ということなんです。

この厳しい状況から私たちの大切な資産を守るにはどうすればいいのでしょうか?

そんな疑問に答えるべく、2025年10月18日の日経新聞で「インフレ下の資産運用 プロに聞く注意点10選」という特集が組まれました。金融業界の第一線で活躍するプロたちが、今の時代に本当に気をつけるべきポイントをランキング形式で紹介したものです。

この記事では、そのプロたちの貴重なアドバイスを、投資をこれから始めたいと考えている初心者の方にも分かりやすいように、一つひとつ丁寧に解説していきます。

【初心者向け解説】そもそも「インフレ」って何? インフレ(インフレーション)とは、モノやサービスの値段(物価)が全体的に上がり続けることです。例えば、去年1個100円で買えたリンゴが、今年は110円出さないと買えなくなった、という状態をイメージしてください。 この時、リンゴの価値が上がったとも言えますが、同時にお金の価値が下がったとも言えます。以前は100円でリンゴと交換できたのに、今は110円ないと交換できなくなったからです。このように、インフレは現金の価値を実質的に下げてしまう効果があるのです。

この記事を最後まで読めば、インフレ時代に負けない資産運用の「基本のキ」が身につき、漠然としたお金の不安を解消して、未来に向けた具体的な一歩を踏み出すヒントがきっと見つかるはずです。一緒に学んでいきましょう!

【マインド編】投資を始める前に知っておきたい3つの心構え

本格的なテクニックの前に、まずは投資と向き合うための「心構え」から見ていきましょう。実は、このマインドセットが一番大事だったりします。プロが選んだランキングの中でも、特に重要視されている3つのポイントです。

注意点1:現金はインフレ下では目減り、株式には追い風(ランキング1位)

第1ブロックでも触れましたが、インフレの一番怖いところは、何もしなくてもお金の価値が下がってしまうことです。例えば、年2%のインフレが続くと、今あなたが持っている100万円は、1年後には実質的に98万円分のモノしか買えない価値になってしまいます。タンス預金や普通預金では、この目減りから逃れることはできません。

一方で、インフレは株式投資にとって「追い風」になることがあります。なぜなら、多くの企業はモノの値段が上がるのに合わせて、自社の製品やサービスの価格を上げることができるからです。値上げによって売上や利益が増えれば、その企業の株価も上がりやすくなります。

ニッセイ基礎研究所の井出真吾さんは、「資産を増やすことよりもまずは資産を質的に減らさない資産防衛を意識すべきだ」と助言しています。つまり、インフレ時代の投資は「大きく儲ける」ことだけが目的ではなく、「お金の価値を守る」という大切な役割があるのです。

注意点2:平常心でいられないような多額の投資は避ける(ランキング4位)

「投資を始めると、毎日株価が気になって仕事が手につかない…」なんてことになったら本末転倒ですよね。金融市場は、時にジェットコースターのように大きく変動します。昨日まで上がっていたと思ったら、今日は大暴落、なんてことも日常茶飯事です。

そんな時、自分の生活費までつぎ込むような無理な投資をしていると、冷静な判断ができなくなり、「もうダメだ!」と底値で全部売ってしまう「狼狽(ろうばい)売り」をしてしまいがちです。Money&Youの高山一恵さんも、「自分のリスク許容度を超えた投資をしていると狼狽売りをしてしまう可能性が高い」と指摘しています。

【初心者向け解説】リスク許容度とは? どれくらいの価格変動(損失)までなら、精神的に耐えられるか、という度合いのことです。年齢、収入、家族構成、性格などによって人それぞれ異なります。「最悪、半分になっても生活は大丈夫」と思える金額で投資を始めることが大切です。

まずは、最低でも6ヶ月~1年分の生活費を「生活防衛資金」として現金や預金で確保し、投資はそれ以外の「余裕資金」で行うことを徹底しましょう。フィンウェル研究所の野尻哲史さんが言うように、「資産運用が普段の仕事や生活の妨げにならないこと」が、長く続ける秘訣です。

注意点3:ハイリターンな金融商品は一般にハイリスク(ランキング5位)

「元本保証で年利20%!」「絶対に儲かる未公開株情報!」といった、おいしい話を見聞きすることがあるかもしれません。しかし、ここで絶対に忘れてはならない原則があります。それは「リスクとリターンは表裏一体」だということです。

マーケットコンシェルジュの上野泰也さんが「低リスクで高リターンの金融商品は存在しない」と断言するように、高いリターンが期待できる金融商品は、その裏で大きな損失を被る可能性(リスク)も同じくらい高いのです。リターンは、リスクを取ることへの「ごほうび」だと考えましょう。

例えば、信用力の低い企業が発行する債券(社債)は、倒産リスクが高い分、高い金利を提示して投資家を惹きつけます。目先の高いリターンに目がくらんで、その裏にあるリスクを見過ごさないように注意することが肝心です。投資の世界に「うまい話」は存在しない、と肝に銘じておきましょう。

【実践編①】投資の王道!「分散投資」を極めよう

マインドセットが整ったら、次はいよいよ具体的な投資手法です。プロたちが口を揃えて「基本中の基本」と語るのが「分散投資」。このブロックでは、分散投資の本当の意味と、初心者が陥りがちな落とし穴について解説します。

注意点4:価格変動に備えて投資先や期間は分散(ランキング2位)

投資の世界には「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。もし、すべてのお金を一つの会社の株だけに投資していたら、その会社が倒産した瞬間に全財産を失ってしまいますよね。そうした最悪の事態を避けるための知恵が「分散投資」です。

ピクテ・ジャパンの大槻奈那さんが「分散は投資の一丁目一番地」と強調するように、これは投資の基本中の基本。具体的には、以下の3つの分散を意識することが大切です。

- 資産の分散: 株だけでなく、債券や不動産(REIT)など、値動きの異なる複数の資産に分けて投資します。

- 地域の分散: 日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ、新興国など、世界中の国や地域に分けて投資します。

- 時間の分散: 一度にまとまったお金を投資するのではなく、毎月1万円ずつ、というようにタイミングをずらしてコツコツ買い付けます。いわゆる「積立投資」です。

これらの分散を組み合わせることで、どれか一つが大きく値下がりしても、他の資産がカバーしてくれ、全体として大きな損失を被るリスクを減らすことができます。

注意点5:分散投資は値動きが違う資産を組み合わせる(ランキング3位)

「分散が大事なのは分かった!じゃあ、人気の投資信託をいくつか買えばいいんでしょ?」と思った方、少し待ってください。ここにも落とし穴があります。

フィンウェル研究所の野尻さんは、「同じような指数に連動する複数の投資信託に投資していると分散していることにならない」と警鐘を鳴らします。例えば、米国の代表的な株価指数である「S&P500」に連動する投資信託と、「全米株式」に連動する投資信託を両方持っていても、中身はどちらも米国の大型株が中心。これでは、米国株が暴落した時に一緒に値下がりしてしまい、分散効果はほとんどありません。これを「なんちゃって分散」と呼びます。

本当の意味で分散を効かせるには、株式とは値動きの傾向が異なる資産、例えば「債券」や「REIT(不動産投資信託)」などを組み合わせることが重要です。

【初心者向け解説】REIT(リート)とは? Real Estate Investment Trustの略で、日本語では「不動産投資信託」といいます。多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産を買い、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する金融商品です。株式や債券とは異なる値動きをすることが期待されます。

注意点6:「全世界株式」の投信は実は米国偏重(ランキング8位)

NISAのつみたて投資枠などで絶大な人気を誇るのが、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、通称「オルカン」です。これ1本で全世界の株式に分散投資できる手軽さが魅力ですが、その中身をよく見てみる必要があります。

実は、オルカンの投資先の約6割は米国株で構成されています(2025年10月時点)。これは、全世界の株式市場における米国企業の時価総額が非常に大きいためです。つまり、「全世界株式」とは言っても、そのパフォーマンスは米国株の動向に大きく左右されるということです。

青山学院大学の白須洋子さんが指摘するように、これを理解した上で投資することが重要です。現在の米国経済は好調ですが、将来もずっとそうだとは限りません。もし、本当に米国への集中を避けたいのであれば、「全世界株式(除く米国)」の投資信託に、日本株や欧州株の投資信託を自分で組み合わせるといった工夫も有効な選択肢になります。

【実践編②】知っておきたい金融市場の知識

ここでは、少しステップアップして、実際のニュースを理解するために役立つ金融市場の知識を3つご紹介します。これらの関係性を知っておくと、日々の経済ニュースがもっと面白くなりますよ。

注意点7:株などの資産価格は中央銀行の金融政策が大きく影響(ランキング6位)

経済ニュースで「日銀が…」「FRBが…」という言葉をよく耳にしませんか?日銀(日本銀行)やFRB(米連邦準備理事会)は、それぞれの国・地域の経済の安定を担う「中央銀行」です。彼らの最も重要な仕事の一つが「金融政策」、特に政策金利の調整です。

【初心者向け解説】政策金利とは? 中央銀行が一般の銀行にお金を貸し出す際の金利のこと。これが全ての金利の基準になります。景気が悪い時は金利を下げて(金融緩和)、企業や個人がお金を借りやすくして経済を活性化させます。逆に景気が過熱しすぎたり、インフレが進みすぎたりすると、金利を上げて(金融引き締め)、経済を少し冷やします。

この金利の動きが、株価に大きな影響を与えます。

- 金利が下がる(金融緩和)→ 株価は上がりやすい

- 企業がお金を借りやすくなり、設備投資などが活発になる。

- 世の中にお金が出回りやすくなる(緩和マネー)。

- 預金の魅力が下がり、より高いリターンを求めて株式市場にお金が流れ込む。

- 金利が上がる(金融引き締め)→ 株価は下がりやすい

- 企業の借金の利息負担が増え、業績の重しになる。

- 景気の先行きに不透明感が出る。

- 預金金利が上がるため、リスクのある株式より安全な預金を選ぶ人が増える。

マーケットコンシェルジュの上野さんが言うように、中央銀行の動きをチェックすることは、株式投資の基本戦略を立てる上で欠かせないのです。

注意点8:外貨建て資産は円高になると目減り(ランキング7位)

S&P500やオルカンなど、海外の資産に投資する場合、必ずついて回るのが「為替リスク」です。これは、日本円と外国通貨(米ドルなど)の交換レートが変動することで、資産の価値が変わってしまうリスクのことです。

例えば、1ドル=150円の時に、1,500ドルの米国株(日本円で22万5000円分)を買ったとします。その後、株価は全く変わらなかったのに、為替が「円高」に進んで1ドル=130円になったらどうでしょう?持っている1,500ドルの米国株を日本円に換算すると、19万5000円の価値になってしまい、3万円も損をしてしまいます。これが円高による目減りです。

もちろん、逆に「円安」(1ドル=170円など)になれば、為替だけで利益が出ることもあります。

このリスクを過度に恐れる必要はありません。ニッセイ基礎研究所の井出さんは「どの程度目減りするのかを把握しておくことが大事」と指摘し、第一生命経済研究所の藤代さんは「為替は投資の期間を分散することで、長期的に見ればリスクを低減できる」と助言しています。積立投資で定期的に買い付けていれば、円高の時にはたくさん買え、円安の時には少なく買うことになり、購入価格が平準化される効果が期待できます。

注意点9:債券の価格は金利が上がると下がる(ランキング9位)

分散投資のパートナーとして重要な「債券」ですが、初心者の方が少しつまずきやすいのが「金利」との関係です。結論から言うと、債券価格と金利はシーソーのような関係にあります。

- 金利が上がる → 債券価格は下がる

- 金利が下がる → 債券価格は上がる

なぜこうなるのでしょうか?

例えば、あなたが「利率1%」の債券を100万円で買ったとします。その後、世の中の金利が上がって、新しく発行される債券の利率が「3%」になったとしましょう。すると、みんな利率が低い古い債券(あなたの債券)よりも、利率が高い新しい債券を買いたいと思いますよね?そのため、あなたの持っている古い債券は人気がなくなり、価値(価格)が下がってしまうのです。

この関係さえ覚えておけば、債券に関するニュースが格段に理解しやすくなります。金利が上昇している局面では、すでに発行されている債券の価格は下落する傾向にある、と覚えておきましょう。

【制度活用編】NISAとiDeCoを賢く使おう

最後に、インフレ時代の資産運用に欠かせない、国が用意してくれたおトクな制度「NISA」と「iDeCo」の活用法と注意点について見ていきましょう。

注意点10:iDeCoの資金は原則60歳まで引き出せない(ランキング10位)

iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)は、「じぶん年金」を作るための制度です。最大のメリットは、掛け金が全額所得控除の対象になること。これにより、毎年の所得税や住民税を安くすることができます。さらに、運用で得た利益も非課税になるなど、税制優遇が非常に手厚いのが特徴です。

しかし、これには大きな注意点があります。それは、iDeCoで積み立てたお金は、原則として60歳になるまで引き出すことができないという強力な縛りです。これは、あくまで「老後資金」を準備するための制度だからです。

【初心者向け解説】所得控除とは? 税金を計算する元となる「所得」から、一定の金額を差し引くことができる仕組みです。iDeCoで年間24万円を拠出した場合、その24万円分が所得から差し引かれるため、課税対象となる所得が減り、結果的に所得税や住民税が安くなります。

子育て費用や住宅購入の頭金など、近い将来に使う予定のあるお金をiDeCoに入れてしまうと、いざという時に引き出せず困ってしまいます。フィンウェル研究所の野尻さんが助言するように、「老後のための資金はiDeCo」「近い将来や、いつでも引き出せるようにしておきたい資金はNISA」というように、目的によって制度を使い分けることが非常に重要です。

NISAとの賢い使い分け

2024年から新しくなったNISAは、年間最大360万円まで投資が可能で、運用益が非課税になるおトクな制度です。iDeCoと違って、NISAで運用している資産はいつでも引き出すことができます。

この特徴を活かして、以下のように使い分けるのがおすすめです。

- iDeCo: 税金のメリットを最大限に活用し、「絶対に手を付けない老後資金」としてコツコツ積み立てる。

- NISA: 「中期的な目標(住宅購入、教育資金など)」や、「流動性を確保しておきたい資産形成」のために活用する。

まずはNISAから始めてみて、さらに余裕があればiDeCoも活用する、という順番が良いでしょう。

プロが語るその他のヒント

ランキングトップ10には入らなかったものの、プロたちが指摘する重要なポイントが他にもあります。

- 分配金は「再投資型」で複利効果を狙う(12位) 投資信託には、得られた利益を分配金として受け取る「受取型」と、そのまま再投資に回す「再投資型」があります。長期で資産を育てるなら、分配金を再投資して元本を増やし、雪だるま式にお金を増やす「複利の効果」を最大限に活用できる「再投資型」が断然おすすめです。

- 相場の格言やチャート分析の妄信は危険(11位) 「〇〇ショックの時はこうだった」「このチャートの形は買いだ」といった経験則や分析手法は参考にはなりますが、未来を保証するものではありません。あくまで一つの情報として捉え、最後は自分の投資方針に基づいて冷静に判断することが大切です。

プロでも未来を正確に予測することは不可能です。だからこそ、これまで見てきたような普遍的な原則を守り、「身の丈にあった投資」を淡々と続けることが成功への一番の近道なのです。

まとめ:未来のために、今日から始める第一歩

今回は、金融のプロたちが選んだ「インフレ下の資産運用で注意しておきたい10のポイント」を、初心者向けに解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 【マインド編】

- インフレ下では現金の価値は目減りする。資産防衛のために投資は有効な手段。

- 平常心でいられる範囲で投資する。生活防衛資金を確保し、余裕資金で行うこと。

- 「ローリスク・ハイリターン」は存在しない。うまい話には必ず裏がある。

- 【実践編:分散投資】 4. 「資産・地域・時間」の分散が投資の基本中の基本。 5. 値動きの異なる資産を組み合わせないと「なんちゃって分散」になるので注意。 6. 「全世界株式」投信は米国への比重が高いことを理解しておく。

- 【実践編:市場知識】 7. 中央銀行の金融政策(特に金利)は株価に大きく影響する。 8. 外貨建て資産には為替リスクが伴う。長期・積立でリスクを平準化しよう。 9. 金利が上がると債券価格は下がる(シーソーの関係)。

- 【制度活用編】 10. iDeCoは60歳まで引き出せない。NISAと目的別に使い分けることが重要。

たくさんの注意点があり、少し難しく感じたかもしれません。しかし、一番大切なのは、完璧な知識を身につけてから始めることではなく、「少額からでもいいので、まずは一歩を踏み出してみること」です。

そして、一度始めたら、市場の短期的な動きに一喜一憂せず、どっしりと構えて「続ける」こと。これが、プロたちが最も伝えたかったメッセージではないでしょうか。

エコノミストの上野泰也さんは「これまでになかったことが起きるのがマーケットの常だ」と語ります。未来のことは誰にも分かりません。だからこそ、私たちは原則を守り、リスクを管理しながら、自分の「身の丈に合った」方法で資産と向き合っていく必要があります。

この記事が、あなたの漠然としたお金の不安を少しでも和らげ、未来のために行動を起こすきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。さあ、今日からあなたの資産運用ストーリーを始めてみませんか?