すごいニュースが飛び込んできました!

いつも私たちが給料を受け取ったり、大切なお金を預けたりしている「銀行」。あの三菱UFJ銀行や三井住友銀行といった、お堅いイメージの「銀行」が、なんと「ビットコイン」などの暗号資産(仮想通貨)に“投資”できるようになるかもしれません。

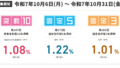

2025年10月19日、金融庁(金融機関を監督するお役所です)が、「銀行が投資目的で暗号資産を取得・保有できるように、制度(ルール)を見直す検討を始めます」と発表しました。

「え?銀行って、今までビットコイン買ってなかったの?」 そう思った方、鋭いです。実は、今までのルールでは、銀行グループが「投資のため」に暗号資産を持つことは、実質的に禁止されてきました。

なぜなら、ビットコインなどは価格の変動(上下の動き)がものすごく激しいですよね。もし銀行が大量に持っていて、価格が暴落したら、銀行の経営が危なくなってしまうかもしれません。そうなると、私たちの預金も危うくなるかも…? そうした心配から、今までは「待った」がかかっていたんです。

今回のニュースは、その「禁止」ルールを解いて、銀行も株式や国債と同じように、暗号資産を売買できるようにしよう、という超・大きな「方針転換」のサインなんです。

もちろん、何でもアリになるわけではなく、銀行の財務の健全性(かんたんに言えば「体力」ですね)を守るための新しい規制やルールもしっかり作っていく、とされています。

この背景には、日本国内でも暗号資産の口座数が1200万口座(!)を超え、5年前の約3.5倍になるなど、無視できないほど市場が大きくなってきたことがあります。

投資初心者の皆さんにとっては、「銀行も参入するなら、暗号資産ってちょっと安心かも?」とか、「銀行でビットコインの積立とかできるようになるの?」とか、気になることがたくさんありますよね。

この記事では、この「銀行の暗号資産投資解禁」というビッグニュースが、一体どういうことで、私たち投資家にとってどんなメリットやデメリット(課題)があるのか、ゼロからわかりやすく徹底解説していきます!

そもそもナゼ禁止だった?銀行と暗号資産の「遠い関係」と「ボラティリティ」の壁

先ほども少し触れましたが、「なんで今まで、あの銀行がビットコイン投資を“禁止”されてたの?」と疑問に思いますよね。投資の基本として、この「理由」を知っておくことは、今回のニュースの重要性を理解するためにとても大切です。

まずはおさらい:暗号資産(仮想通貨)のリスクって? ご存知の通り、暗号資産(日本では以前「仮想通貨」と呼ばれていました)は、インターネット上でやり取りされるデジタルな資産です。ビットコインがその代表格ですね。

円やドルのように国や中央銀行(日本でいう日本銀行)が価値を保証しているわけではなく、プログラムによって管理されています。そして、最大の特徴が「価格変動の激しさ」。

キーワード解説:「ボラティリティ」 投資の世界では、この価格変動の幅のことを「ボラティリティ」と呼びます。

- ボラティリティが高い=価格のアップダウンが激しい(ハイリスク・ハイリターン)

- ボラティリティが低い=価格の動きが穏やか(ローリスク・ローリターン) 暗号資産は、この「ボラティリティがめちゃくちゃ高い」資産クラス(資産の種類)です。1日で10%以上、価格が上がったり下がったりすることも珍しくありません。

銀行の「一番大事なミッション」とは? 一方で、銀行の一番大事なミッション(使命)は何でしょうか? それは、「私たち国民から預かった大切なお金(預金)を、安全に守り、必要な時にいつでも払い戻せるようにしておくこと」です。

銀行は、その預金の一部を、お金が必要な企業や、家を買いたい個人に「融資(貸し出す)」し、その利息(リターン)で利益を得ています。 もし、銀行が預かったお金を「一発逆転狙って、ハイリスクな投資に突っ込みました!…失敗しました、お金返せません!」なんてことになったら、どうでしょう? 預金が引き出せない人々が銀行に殺到し(これを「取り付け騒ぎ」と言います)、社会全体が大パニックになってしまいますよね。

キーワード解説:「財務の健全性」 だからこそ、銀行は「銀行法」や、金融庁が作った「監督指針」という、ものすご〜く分厚くて厳しいルールブックに従って経営しなくてはいけません。 ニュースでよく「財務の健全性」という言葉が出てきますが、これは「銀行が、万が一の事態(例:貸したお金が大量に返ってこない、投資で損をした)が起きても、絶対に潰れないだけの体力(これを「自己資本」と言います)をちゃんと持っているか?」ということです。

銀行が一つ潰れると、その影響が他の銀行や企業にも連鎖して、経済全体がストップしてしまう危険があります。これを「システミック・リスク」と呼び、金融庁が最も恐れている事態です。

結論:なぜ暗号資産はNGだったのか? もうお分かりですね。 暗号資産は、あまりにもボラティリティ(価格変動)が高すぎるため、「銀行が持つ資産としてはリスクが天元高すぎる!」と判断されてきました。 2020年に改定された金融庁の監督指針では、銀行が投資目的で暗号資産を持つことは、この「財務の健全性」を大きく損なう恐れがあるとして、事実上、固く禁止されていたのです。

銀行が持つ資産は、基本的には「国債」や「優良企業の株式」「貸出金(ローン)」など、比較的リスクが管理しやすく、価値が安定しているものが中心であるべきだ、と考えられてきたわけですね。

今回のニュースは、この「リスクが高すぎるから、銀行は触っちゃダメ!」という大前提が、いよいよ変わるかもしれない、という歴史的な転換点なんです。

解禁でどうなる?投資初心者が知るべき「3つの大きなメリット」

では、もし本当に銀行によるビットコイン投資が「解禁」されたら、私たち投資初心者にとって、どんな「いいこと」があるのでしょうか? まだ議論が始まったばかりですが、考えられる主なメリットを3つに絞って、わかりやすく解説します!

メリット1:暗号資産市場全体の「信頼性」が爆上がり! これが一番大きな影響かもしれません。 今、暗号資産に投資している人(国内口座数1200万超!)は急激に増えていますが、それでも世間一般では「なんとなく怪しい」「ハッキングが怖い」「昔、大暴落したニュースを見た」「価値がゼロになるかも」と、不安やネガティブなイメージを持っている人が多いのも事実です。

そこに、あの「銀行」が、金融庁の新しいルールのもとで「私たちも投資対象として参入します」となったら、どうでしょう?

「あの超・堅実な銀行が買うくらいなら、もう怪しいギャンブルじゃないんだな」 「ちゃんとした“資産クラス(資産の種類)”として、国にも認められたんだな」

と感じる人が、日本中で一気に増えるはずです。 このように、信頼できる大きな組織(機関投資家と言います)が参入することで、その市場全体が「格上げ」されるわけですね。これを「市場の成熟化」と呼びます。

これまで「ちょっと怖いな…」と様子見をしていた他のプロの投資家たち(年金基金や保険会社、海外の大きなファンドなど)も、「日本の暗号資産市場はルールが整備されて安心だ」と判断し、さらに多くのお金(投資資金)が市場に入ってくるきっかけになるかもしれません。

メリット2:銀行で「新しい金融サービス」が始まるかも? 今回のニュースで、もう一つ超・重要なポイントがあります。それは、「銀行グループが暗号資産交換業者(取引所)として登録できるようにすることも検討する」という点です。

キーワード解説:「暗号資産交換業者」とは? 私たちがビットコインなどを日本円で売買するとき、現在はコインチェックさんやbitFlyer(ビットフライヤー)さんといった、金融庁に登録された専門の会社(取引所)を利用していますよね。これらが「暗号資産交換業者」です。

もし、銀行グループがこの資格を取れるようになったら…。 例えば、こんな「未来」が現実になるかもしれません。

- いつも使っている銀行のスマホアプリで、そのままビットコインが買える

- 銀行の窓口で「NISAのついでに、ビットコイン積立もどうですか?」と相談できる

- 銀行が提供する、超・安全な「カストディ・サービス」

キーワード解説:「カストディ」とは? 「カストディ」とは、顧客の大切な資産(この場合は暗号資産)を、専門家が安全に「保管・管理」するサービスのことです。 暗号資産投資の怖いところの一つに、「秘密鍵(パスワードのようなもの)を失くしたら、二度と資産を取り出せない」というリスクがあります。 銀行がその「デジタル金庫番」になってくれれば、特に投資初心者やITが苦手な人にとっては、これ以上ない安心感につながりますよね。

メリット3:取引の「安全性」がさらに向上する! メリット2とも深く関連しますが、「信用度が高い銀行グループ」がこの業界に本格参入することは、私たちユーザー(投資家)を守る仕組み全体がレベルアップすることにつながります。

銀行は、何十年という長い間、金融庁の厳しい監視のもとで、国民の大切なお金を扱うための厳重なセキュリティ体制や、法律を守る仕組み(コンプライアンス)を構築・運用してきた「金融のプロ中のプロ」です。

もちろん、既存の暗号資産交換業者さんも日々、セキュリティ強化に莫大な努力をされていますが、銀行が持つノウハウや巨大なシステム投資が加わることで、

- ハッキングや不正アクセスへの対策(サイバーセキュリティ)がさらに強固になる

- マネー・ローンダリング(犯罪組織のお金隠し)対策が厳しくなる

- 万が一の時の「顧客補償」の仕組みがもっと手厚くなる

といった、より安全・安心な取引環境が整備されていくことが強く期待されます。]

いいことばかりじゃない?知っておきたい「3つの課題とリスク」

メリットを聞くと「ついに暗号資産の時代が来た!」「いますぐビットコインを買い増しだ!」とテンションが上がってしまいそうですが、ちょっと待ってください。

投資の世界では、熱い時こそ「冷静に」なることが大切です。物事には必ず「光」と「影」があります。 投資初心者の皆さんには、良い面だけでなく、これから専門家たちが頭を悩ませるであろう「課題」や「リスク」もしっかりと知っておいてほしいと思います。

課題1:【最重要】銀行が損したら、私たちの預金は本当に大丈夫? これが最大の論点であり、皆さんが一番心配な点だと思います。 第2ブロックで説明した通り、暗号資産はボラティリティ(価格変動)がとてつもなく激しい資産です。

もし、ある銀行が「これからは暗号資産だ!」と大量にビットコインを買った直後に、何らかのショックで価格が半分、いや10分の1に大暴落したら…。 銀行は、一瞬で莫大な損失(含み損)を抱えることになります。

そうなった時、銀行の「財務の健全性(=体力)」は保たれるのでしょうか? 最悪の場合、経営危機に陥って、「預金が引き出せない!」なんていう、絶対に起きてはならない事態につながらないか?

これが、今まで厳しく禁止されてきた最大の理由であり、解禁する上での最大のハードルです。

もちろん、金融庁もそこは重々承知しています。 だからこそ、今回の報道でも「銀行の財務の健全性を確保するため、一定の規制も設ける方針」とハッキリと書かれています。

おそらく、これから開かれる金融審議会の作業部会では、

- 「銀行が持っていい暗号資産は、自己資本(自分の体力)の○%まで」といった保有上限(キャップ)を設ける

- 暗号資産のリスクをどう計算し、どれだけの「備え(引当金)」を積んでおくかという厳格な会計ルール

- 経営陣が暴走しないための厳格なリスク管理体制(ガバナンス)と、金融庁への報告義務 などが、ものすごく慎重に議論されるはずです。この「規制」がどれだけ実効性のあるもの(=ちゃんと銀行の暴走を止められるもの)になるかが、最大の注目ポイントです。

課題2:新しいルールの整備が追いつくか?(インサイダー取引など) 暗号資産は、まだ生まれて十数年の新しい金融商品です。そのため、株式や債券といった何百年も歴史のある伝統的な金融商品に比べて、まだまだ「法律」や「ルール」が未整備な部分がたくさんあります。

例えば、今回のニュースでも同時に触れられていますが、「インサイダー取引」の規制です。

キーワード解説:「インサイダー取引」とは? 「インサイダー取引」とは、会社の重要な内部情報(例:「A社がもうすぐ画期的な新薬を発表する」とか「B社が実は大赤字だった」とか)を、公に発表される前に知っている人(インサイダー)が、その情報を使って株をこっそり売買して儲けようとすることです。 これは、情報を知らない他の一般投資家にとって著しく不公平なので、金融商品取引法という法律で固く禁止されており、見つかれば逮捕・罰金という重い罪になります。

暗号資産の世界でも、例えば「○○というコインが、近々△△取引所に上場するらしい」といった未公開情報を使って、先に安く買っておく…といった不公平な取引が問題視されてきました。 金融庁は、こうした暗号資産のインサイダー取引も、金融商品取引法の枠組みで禁止し、違反者には課徴金を課す方針を明らかにしています。

銀行という「金融のプロ」が本格参入する以上、こうした「取引の公平性」に関するルール整備は待ったなしです。ほかにも、ハッキング対策(サイバーリスク)や、システムが止まらないようにする対策(システムリスク)など、銀行がクリアすべき技術的な課題も山積みです。

課題3:既存の暗号資産ビジネス(取引所)はどうなる? これは私たちユーザーの視点とは少し異なりますが、業界全体にとって大きな問題です。 今、日本にはコインチェックさんやbitFlyerさん、GMOコインさんなど、多くの暗号資産交換業者(取引所)があります。彼らは、この数年間、厳しい規制やハッキング被害の苦い経験などを乗り越え、市場を育ててきた「パイオニア(開拓者)」です。

そこに、圧倒的な「信用力」と「顧客基盤(数千万の預金口座)」、そして「莫大な資本力」を持つ「銀行」という黒船がやってきたら、どうなるでしょう?

私たちユーザーにとっては、競争が激しくなることで、サービス(手数料の安さ、アプリの使いやすさ、商品の多さなど)が向上する、という大きなメリットが期待できます。 一方で、体力のない専門業者は、銀行との競争に負けて、淘汰されて(潰れて)しまうかもしれません。 もし銀行グループが市場を独占してしまうと、逆に競争がなくなり、サービスが画一化したり、手数料が高止まりしたりする…なんて未来も、ゼロとは言い切れません。

既存の業界プレーヤーと、新しく入ってくる銀行グループが、どう共存し、どう競争していくのか。これも大きなテーマです。

で、私たちは何をすればいい?投資初心者の「正しい心構え」

さて、ここまで「銀行の暗号資産投資解禁」というビッグニュースのメリットと、山積みの課題を見てきました。 「すごいことになりそう!」というワクワク感と、「でも、やっぱりクリアすべきリスクも大きいんだな…」という冷静な視点、その両方を持てたのではないでしょうか。

では、私たち投資初心者は、この歴史的なニュースを受けて、今すぐ何をすればいいのでしょうか?

結論:慌てて「今すぐ買う」必要はまったくない! まず、一番にお伝えしたいのはこれです。 「ヤバい!銀行が買うなら、今のうちに買っておかないと乗り遅れる!」 「価格が10倍になる前に、なけなしのお金をつぎ込もう!」 …これは、典型的な「高値掴み(価格が上がりきったところで買ってしまうこと)」につながる、投資初心者が陥りがちな、一番危険な考え方です。

なぜ、慌てる必要がないのか?理由は2つあります。

理由1:まだ「検討開始」のスタートライン 今回のニュースは、あくまで「金融庁が、金融審議会(専門家が集まる会議)で“議論を始める”」というスタートラインに立った、という速報です。 これから、第4ブロックで挙げたような山積みの課題(銀行の体力をどう守るか、どんな規制をかけるか、インサイダー取引をどう防ぐか、など)を、専門家たちが何ヶ月も、もしかしたら1年以上かけて議論していきます。 実際にルールが固まり、銀行が「よーいドン!」で投資を始められるようになるのは、まだ当分、先の話です。

理由2:「銀行が買う=必ず儲かる」ではない 投資のプロである「銀行」や「機関投資家」が買うからといって、その資産が100%値上がりする保証はどこにもありません。 銀行だって、投資で損をすることは日常茶飯事です(現に、外国の債券投資などで大きな損失を出している銀行もありますよね)。 彼らは、あくまで自分たちの「ポートフォリオ(持っている資産の組み合わせ)」の一つとして、リスクを分散させるために暗号資産を「一部、組み入れる」という考え方です。 「銀行も買ってるから安心」という気持ちは分かりますが、それが「銀行も買ってるから、私も全財産つぎ込めば儲かる」とは、まったくイコールではない、ということを肝に銘じておきましょう。

では、初心者が「今」やるべきこととは? この歴史的な転換点かもしれない「今」、私たちがやるべきことは、焦って「行動(買う)」することよりも、「準備」と「勉強」です。

- 正しい情報収集を続けよう まずは、このニュースの「続報」に注目し続けることです。 「金融審議会で、どんな議論がされているのか?」 「どんな規制(例えば、保有上限は自己資本の1%まで、とか)が課されそうか?」 「銀行各社(三菱UFJや三井住友など)は、この動きに対してどんなコメントを出しているか?」 といった情報が、これから新聞やネットニュースで少しずつ出てくるはずです。 (もちろん、このブログでも動きがあり次第、分かりやすく解説していきますね!)

- 「暗号資産」そのものの勉強をしよう 「銀行が買うから」という他人任せの理由ではなく、「自分は、この“ビットコイン”という技術や仕組みに、本当に未来を感じるか?」という自分の視点を持つために、改めて暗号資産について勉強してみましょう。

- ビットコインは、なぜ「デジタル・ゴールド(金)」と呼ばれるのか?

- イーサリアムとは何が違うのか?(スマートコントラクトって何?)

- 「ブロックチェーン」という技術は、世の中をどう変える可能性があるのか? 基本的な知識があるかないかで、このニュースの本当の意味も、将来の値動きに対する「心の余裕」も、まったく変わってきます。

- 投資の基本「余剰資金・長期・分散」を再確認 もし、これを機に「やっぱり暗号資産投資、少額から始めてみようかな」と思ったとしても、絶対に守るべき「投資の鉄則」を再確認してください。

- 余剰資金で: なくなっても生活に困らない「余裕のあるお金」だけでやること。生活費や将来のための貯金、ましてや借金は絶対にNGです。

- 長期目線で: 明日、明後日の価格の上げ下げに一喜一憂せず、「5年後、10年後にどうなっているか」を想像して持つこと。

- 分散投資の徹底: 全財産をビットコインに集中させるのは、ただのギャンブルです。NISAでのインデックス投資(全世界株式など)を「メインディッシュ」にしつつ、暗ho資産は全体の数%程度に抑える「スパイス」として持つこと。

今回のニュースは、暗号資産が「一部の人がやる、あやしい投機」から「社会に認められた、まっとうな投資対象」へと変わっていく、大きな「うねり」の始まりかもしれません。 この「うねり」に慌てて飛び乗るのではなく、しっかりと自分の知識と軸足(投資の基本)を固めながら、冷静に次の展開を見守っていきましょう。

【まとめ】銀行のビットコイン投資解禁、焦らず「勉強」から始めよう!

今回の記事では、「金融庁が銀行の暗号資産(ビットコインなど)投資の解禁を検討開始」という、まさに歴史的なビッグニュースについて、投資初心者の皆さん向けに徹底解説してきました。

最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- ニュースの概要: 金融庁が、銀行が「投資目的」でビットコインなどを持てるよう、ルール見直し(監督指針の改定)の議論を始めます。口座数が1200万を超えるなど、市場が無視できない規模に成長したことが背景にあります。

- なぜ今までダメだった?: 暗号資産は価格変動(ボラティリティ)が激しすぎ、銀行の「財務の健全性(=体力)」を損なうリスクがあるため、実質的に禁止されていました。

- 解禁のメリットは?:

- 市場全体の「信頼性」がアップする(銀行のお墨付き効果)。

- 銀行による新しいサービス(取引所やカストディ=安全な保管)が期待できる。

- 取引の「安全性」(セキュリティや顧客保護)が向上する可能性がある。

- 課題やリスクは?:

- 銀行が投資で損をした場合、私たちの預金は大丈夫か?(財務健全性への懸念)が最大の論点。厳格な規制が不可欠です。

- インサイダー取引規制など、新しいルールの整備が急務。

- 銀行の参入で、既存の取引所との「競争激化」や「淘汰」が起こる可能性。

- 私たち初心者がすべきこと:

- 「銀行が買うから」と慌てて買うのは絶対にNG。

- まだ「議論開始」の段階なので、今後の情報収集を続けること。

- 投資の基本(余剰資金・長期・分散)を絶対に守ること。

この動きは、日本の金融制度における大きな転換点になる可能性を秘めています。銀行という「伝統的な金融機関」が暗号資産市場に本格参入すれば、市場の構造がガラッと変わるかもしれません。

投資初心者にとっては、新しいチャンスが生まれると同時に、新しいリスクにも注意が必要になります。 まずは焦らず、この機会に「暗号資産とは何か?」「ブロックチェーンとは何か?」をしっかりと勉強し、自分の知識をアップデートすることから始めてみてください。この歴史的な変化の「次の一報」を、冷静に見守っていきましょう!