2024年1月からスタートし、大きな話題を呼んだ「新NISA」。あなたも「始めてみようかな?」「もう始めてるよ!」という一人かもしれませんね。非課税で投資ができるという、とってもお得なこの制度、今いったいどうなっているのでしょうか?

2025年10月18日に報じられた最新のニュースによると、新NISAの現状はちょっと面白いことになっています。

この記事では、このニュースの裏側を投資初心者の方にも分かりやすく、そして丁寧に解説していきます。「自分はNISAとどう付き合っていけばいいんだろう?」というあなたの疑問に、きっとヒントが見つかるはずです。

- なぜ口座開設が伸び悩んでいるの?特にシニア世代の考えとは?

- みんなはNISAで何を買っているの?人気の秘密は?

- 「トランプ相場」って何?これからの市場で気をつけることは?

- 一番大切な「自分に合った投資」ってどうやって見つけるの?

こんな内容を、一緒にじっくり見ていきましょう。この記事を読み終わる頃には、NISAとの付き合い方がもっとクリアになっているはずですよ。それでは、さっそく本題に入っていきましょう!

【導入】新NISAに異変?ニュースから読み解く「今のリアル」

ニュースのポイントは以下の通りです。

- 口座開設のペースが少しダウン?:新NISAの口座開設数は順調に増えていますが、その伸びる勢いが少し緩やかになってきているようです。特に、70代や80代のシニア世代の開設率が、30代や40代に比べて低い傾向にあります。

- でも、取引はめちゃくちゃ活発!:その一方で、実際にNISA口座を使って株や投資信託を買っている金額は、政府が立てた目標をすでに上回るほど、ものすごい勢いなんです。

「口座はあまり増えていないのに、取引は盛り上がっている…?」なんだか不思議な感じがしますよね。この背景には、これからの資産運用を考える上でとても大切なヒントが隠されています。

なぜ?新NISAの口座開設が伸び悩む背景とシニア世代の賢い使い方

先ほどは、新NISAの口座開設のペースが少し鈍化している、というお話をしました。特に、シニア世代の方々が慎重になっているのが理由の一つのようです。でも、なぜでしょうか?その背景と、実はシニア世代にこそ知ってほしいNISAの賢い使い方について、深掘りしていきましょう。

シニア世代が投資に慎重になる、その気持ちとは?

ニュースによると、NISAの口座開設率は30代が35.8%と最も高いのに対し、70代は18.4%、80代は12.5%となっています。なぜ、これほど差が生まれるのでしょうか。一般的に考えられる理由は、大きく分けて二つあります。

- 「運用できる期間が短い」という不安 資産運用は「長期・積み立て・分散」が成功のコツだと言われます。時間をかけてコツコツ育てることで、一時的な値下がりがあっても回復を待つことができます。しかし、シニア世代の方々は「これから10年、20年も運用するのは難しいかもしれない…」と感じ、短期的な値動きで資産が減ってしまう「元本割れ」のリスクを心配されることが多いのです。

- 「そもそも運用に回すお金が…」という現実 年金収入が生活の柱となる中で、余剰資金を投資に回すことにためらいを感じる方も少なくありません。大切に貯めてきたお金を、リスクのあるものに振り分けるのは勇気がいりますよね。

これらの気持ち、とってもよく分かります。しかし、「人生100年時代」と言われる今、この考え方少しだけアップデートしてみませんか?

「増やす」から「守る」へ!シニア世代の新NISA活用術

ここで、今回の記事の重要な考え方の一つをご紹介します。それは、「シニア世代のNISAは、資産を増やすことだけが目的じゃない」ということです。じゃあ何のため?それはズバリ、「インフレ対策」のためです。

【初心者向け解説】インフレって何?

インフレ(インフレーション)とは、「モノの値段が上がり、お金の価値が下がること」です。 例えば、昔は100円で買えたお菓子が、今では120円出さないと買えなくなった、という経験はありませんか?これがインフレです。同じ100円玉でも、買えるモノの量が減ってしまいました。つまり、銀行に預けているだけだと、お金の額面は変わらなくても、そのお金で買えるものの価値(購買力)は時間とともに目減りしてしまう可能性があるのです。

現役世代であれば、物価の上昇に合わせて給料が上がる(賃上げ)ことで、ある程度インフレの影響をカバーできます。しかし、年金で生活しているシニア世代の場合、年金の受給額が物価の急上昇に追いつくのは難しいのが現実です。

つまり、何もしないで貯蓄を銀行に預けておくだけだと、インフレによって実質的にお金が目減りしていくリスクにさらされている、ということになります。

そこでNISAの出番です。 目標は、ハイリスクな商品で一気に資産を2倍、3倍にすることではありません。インフレ率(例えば年2%)に負けないくらいの運用を目指し、大切なお金の価値を守ることです。

70歳の方でも、人生100年時代と考えれば、10年、20年、あるいはそれ以上の運用期間を確保できる可能性は十分にあります。NISAの非課税メリットを活かしながら、「増やす」という攻めの姿勢だけでなく、「インフレから資産を守る」という守りの視点で、資産運用を考えてみることが、これからの時代を豊かに過ごすための重要なカギになるのです。

取引はむしろ「過熱気味」!?みんなは一体何を買っているの?

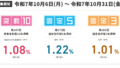

口座開設のペースは少し落ち着いてきた一方で、NISAを使った取引は「過熱気味」とニュースで報じられるほど活発です。なんと、2027年末までの政府目標「56兆円」を、2025年6月時点ですでに上回る「63兆円」ものお金がNISA口座を通じて投資されているんです!

では、これだけ多くのお金は、一体どんな金融商品に向かっているのでしょうか?投資の先輩たちが選んでいる人気の投資先を見ていくと、初心者の方が商品を選ぶ上でのヒントがたくさん隠されていますよ。

新NISAの2つの「枠」をおさらい

まず、みんなが何を買っているかを見る前に、新NISAの仕組みを簡単におさらいしましょう。新NISAには2つの投資枠があります。

- つみたて投資枠:年間120万円まで。金融庁が厳選した、長期・積立・分散投資に適した投資信託などが対象。コツコツ積み立てるのに向いています。

- 成長投資枠:年間240万円まで。つみたて投資枠の対象商品に加えて、個別株など、より幅広い商品に投資できます。

この2つの枠は併用可能で、合計で年間最大360万円まで投資できます。ニュースによると、特に年初に「成長投資枠」を使ってまとまった資金を投資した人が多かったようです。これは、2024年までの好調な株価を見て、「この波に乗りたい!」と考えた人が多かったからかもしれませんね。

大人気!「インデックスファンド」って何?

では、具体的に何が買われているのでしょう?上半期の人気ランキングでトップを独走しているのが、次の2つです。

- 1位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

- 2位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

どちらも「インデックスファンド」と呼ばれる種類の投資信託です。

【初心者向け解説】インデックスファンドって何?

インデックスファンドを簡単に例えるなら、「人気の幕の内弁当」のようなものです。

- いろんなおかず(=企業)が入っている:特定のおかず(1つの会社の株)だけを買うのではなく、日経平均株価やS&P500といった「市場の平均点(これを指数やインデックスと呼びます)」に含まれるたくさんの企業の株が、少しずつパッケージになっています。

- 手軽でわかりやすい:お弁当を買うだけで、いろんなおかずがバランス良く食べられますよね。それと同じで、インデックスファンドを1つ買うだけで、世界中やアメリカ中のたくさんの優良企業にまとめて投資(=分散投資)ができるのです。

- 値段(=手数料)がお手頃:プロの料理人が腕によりをかけて作る高級懐石弁当(=アクティブファンド)と違い、定番のおかずを効率よく詰めているので、値段(=信託報酬という手数料)が安い傾向にあります。

つまり、インデックスファンドが人気なのは、「1本買うだけで世界中の有名企業にまとめて分散投資ができて、しかも手数料が安く、初心者にも分かりやすいから」と言えるでしょう。

「長期・積み立て・分散」という投資の王道を、まさに体現しているのがインデックスファンドなのです。何から始めたらいいか分からない…という方は、まずこの人気のインデックスファンドについて調べてみるのが、失敗しにくい第一歩と言えるかもしれませんね。

「トランプ相場」に揺れる市場…今、私たちが心得るべきこと

NISAで何を買うかが決まっても、次に気になるのが「いつ買うか?」というタイミングですよね。ニュースでは「トランプ相場」という言葉が出てきました。2025年、アメリカのトランプ大統領による高関税措置の影響で、株価が大きく揺れ動いた時期があったようです。

このように、政治や経済の大きな出来事で金融市場が不安定になることは、決して珍しくありません。そんな時、私たちはどんな心構えでいれば良いのでしょうか?

相場は“揺れる”のが当たり前

まず、投資初心者の皆さんに一番大切にしてほしい心構えは、「市場(相場)は常に上がったり下がったり、揺れ動くもの」と理解することです。

天気予報と同じで、ずっと晴れの日が続くわけではありません。時には雨が降り、時には嵐が来ることもあります。株価も同じで、ずっと上がり続けることはありませんし、逆にずっと下がり続けることもありません。

ニュースでは、株価が急落した4月に、つみたて投資を停止してしまった人が一定数いたと分析されています。自分の資産が減っていくのを見るのは怖いですよね。

しかし、ここで思い出してほしいのが「長期・積み立て」の考え方です。特に、毎月決まった額を買い続ける「積み立て投資」は、価格が下がった時にこそ真価を発揮します。

- 株価が高い時:同じ金額で少ししか買えない

- 株価が安い時:同じ金額でたくさん買える

つまり、相場が下がっている時に積み立てを続けることで、平均購入単価を下げることができるのです(これをドルコスト平均法と呼びます)。嵐が過ぎ去り、再び晴れ間が見えた時(株価が回復した時)、安くたくさん買っておいた分が大きな力になってくれるのです。

短期的な値動きに一喜憂せず、「市場は揺れるのが当たり前。でも、世界経済は長期的には成長していく」と、どっしり構えておくことが大切です。

守りの選択肢も知っておこう

「そうは言っても、やっぱり株価の変動は怖い…」と感じる方もいるでしょう。そんな時は、株式以外の資産にも目を向けてみると、ポートフォリオ(資産の組み合わせ)のバランスが良くなり、心の安定につながります。

ニュースで紹介されていた、最近注目されている「守りの資産」も見てみましょう。

- 金(ゴールド) 金は「安全資産」の代表格と言われます。一般的に、株価が下落するような経済不安の時に価格が上昇する傾向があります。株式とは違う値動きをすることが多いため、ポートフォリオに少し加えることで、全体の価格変動をマイルドにする効果が期待できます。

- アロケーション(配分)型ファンド 「バランスファンド」とも呼ばれます。これは、投資のプロやAI(人工知能)が、その時の経済状況に合わせて、株式や債券、不動産など、様々な資産の配分を自動で調整してくれる「おまかせパッケージ商品」です。「自分で資産配分を見直す(リバランス)のは難しい…」という方にとっては、心強い選択肢の一つになるでしょう。

好調な相場が続くと、つい株式100%のような攻めの姿勢になりがちです。しかし、そんな時こそ「もし市場が大きく下落したら…」と想像し、金やアロケーション型ファンドのような「守り」の選択肢も知っておくことが、長く投資を続けていくための秘訣ですよ。

【一番大事!】あなたの投資、攻めすぎてない?今すぐできるリスク許容度チェック

さて、ここまでNISAの現状や賢い付き合い方について見てきましたが、最後に最も重要なテーマについてお話しします。それは、「あなた自身のリスク許容度を正しく知る」ということです。

ニュースの最後で専門家が「歴史的には昨年や今年のような好調相場は珍しい。今後は反動が出るかもしれず、リスクを取り過ぎていないか点検も必要だ」と指摘していました。これは、投資をするすべての人、特に初心者の方にとって、非常に大切なメッセージです。

あなたの「リスク許容度」はどれくらい?

【初心者向け解説】リスク許容度って何?

リスク許容度とは、「資産運用で、どのくらいの価格変動(リスク)や損失に、精神的・経済的に耐えられるか」という度合いのことです。

遊園地の乗り物で考えてみましょう。

- コーヒーカップで満足な人(リスク許容度が低い)

- ジェットコースターが好きな人(リスク許容度が中くらい)

- 絶叫マシンに何度も乗りたい人(リスク許容度が高い)

投資もこれと似ています。どの乗り物に乗るのが「正解」ということはありません。大切なのは、自分がどの乗り物なら安心して楽しめるかを知り、無理をしないことです。

最近の好調な相場は、まるで安全に見えるジェットコースターのようなものかもしれません。「みんな乗っているし、楽しそうだから」と、本当は苦手なのに無理して乗ってしまい、急降下した時にパニックになってしまう…というのが、投資で失敗する典型的なパターンです。

あなたは大丈夫ですか?今一度、ご自身の状況をチェックしてみましょう。

今すぐできる!3つのセルフチェック

自分のリスク許容度を知り、適切な投資バランスを保つために、以下の3つのステップでご自身の資産状況を見直してみましょう。

ステップ1:生活防衛資金は確保できていますか?

投資を始める前に、必ず確保しておきたいのが「生活防衛資金」です。これは、病気や失業など、万が一のことがあっても、当面の生活に困らないためのお金です。一般的に、生活費の3ヶ月分〜1年分が目安とされています。このお金は、すぐに引き出せるように普通預金などに入れておき、絶対に投資には回さないようにしましょう。このお金があるという安心感が、相場が下落した時の心の支えになります。

ステップ2:あなたのポートフォリオ、株式に偏りすぎていませんか?

次に、NISA口座だけでなく、預貯金や他の証券口座など、ご自身のすべての資産を書き出してみましょう。そして、全体の中で「現金」「株式(投資信託含む)」「債券」「その他」が、それぞれ何パーセントを占めているかを確認します。これをポートフォリオ(資産構成)の確認と言います。

もし、株式の割合が80%、90%と極端に高くなっている場合、相場が大きく下落した時に資産全体が大きなダメージを受けてしまいます。年齢や収入、家族構成にもよりますが、一般的に年齢が上がるにつれて、株式の比率を下げ、現金や債券などの安全資産の比率を高めていくのが良いとされています。

ステップ3:「もし30%下落したら…」を想像できますか?

最後に、少し怖いかもしれませんが、想像してみてください。もし明日、世界的な金融ショックが起きて、あなたの投資資産の価値が30%下落したら、どう感じますか?

- 「夜も眠れないほど不安になる…」

- 「長期的に見れば回復するはず、と冷静でいられる」

- 「むしろ、安く買い増せるチャンスだと感じる」

もし「夜も眠れない」と感じるのであれば、それはあなたのリスク許容度を超えた投資をしているサインかもしれません。その場合は、株式の比率を少し下げて現金を増やす、あるいは値動きの緩やかなバランスファンドに切り替えるなど、ポートフォリオの見直し(リバランス)を検討しましょう。

好調な相場に踊らされず、常に自分の心の声に耳を傾けること。これこそが、投資で成功するための最大の秘訣なのです。

まとめ:NISAとの賢い付き合い方を見つけよう

さて、今回は2025年10月の最新ニュースをもとに、新NISAの「今」と、私たち投資家が心得るべきことについて、じっくりと解説してきました。最後に、今日のポイントをもう一度おさらいしましょう。

- NISAの現状を知ろう! 口座開設のペースは緩やかになっていますが、実際の取引は非常に活発です。世の中のムードに流されるのではなく、まずは現状を正しく理解することが大切です。

- シニア世代は「インフレ対策」を意識しよう! NISAはただ資産を「増やす」ためだけの制度ではありません。物価上昇によってお金の価値が目減りする「インフレ」から、大切な資産を「守る」という視点を持つことが、人生100年時代を豊かに生きるカギになります。

- 投資の王道は「インデックスファンド」 投資初心者がまず検討したいのが、世界中の株にまるっと投資できる「インデックスファンド」です。低コストで分散投資が実現できるため、長期的な資産形成の強い味方になってくれます。

- 市場の波に一喜一憂しない! 株価は上がったり下がったりするのが当たり前。特に相場が不安定な時は、慌てて売ったり、積み立てを止めたりせず、どっしりと構える「長期目線」が成功への近道です。

- 【最重要】自分の「リスク許容度」を知ることがすべて! 最近の好調相場に乗り、気づかぬうちにリスクを取りすぎていませんか?「生活防衛資金の確保」「ポートフォリオの確認」「暴落時のシミュレーション」を通じて、自分が心地よいと感じる投資バランスを見つけることが、何よりも大切です。

新NISAは、私たちの未来を豊かにしてくれる、とてもパワフルなツールです。しかし、その使い方を間違えれば、不安の種にもなりかねません。

大切なのは、周りの熱気に惑わされず、自分自身のペースで、自分に合ったやり方を見つけること。この記事が、あなたがNISAと末永く、そして賢く付き合っていくための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

まずはご自身の資産状況をチェックするところから、始めてみてはいかがでしょうか。